|

|

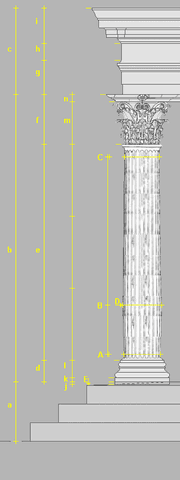

Elemente einer korinthische Säule Traditionell gliedert sich eine Säule in drei Teile: Der Schaft ruht auf dem Säulenfuß, der sogenannten Basis, und wird von einem Kapitell bekrönt. Der Säulenschaft ist der einzige statisch notwendige Bestandteil einer Säule. Die übrigen Bestandteile haben überwiegend dekorative Aufgaben. In vielen Architekturstilen bildet die Kombination von Schaft, Basis und Kapitell festgelegte Säulenordnungen, die nur wenig Variation zulassen Basis

Die Aufteilung der Basis beginnt in den klassischen Säulenordnungen unten mit der quadratischen oder rechteckigen Plinthe. Sie verteilt die Last der Säule auf eine größere Grundfläche. Die Plinthe ist in seltenen Fällen mit Ornamenten oder Blattmotiven verziert. Auf ihr können weitere horizontale Platten ruhen, die der optischen Gliederung der Basis dienen. Ihr Querschnitt ist rund; das Profil variiert zwischen konkaven Hohlkehlen und konvexen Wulsten. Bei der im Bild dargestellten griechischen Tempelform steht die Basis auf einem treppenförmigen Unterbau, dem Stereobat oder Krepis. Die oberste Stufe wird Stylobat genannt. Ein keilförmiges Ausgleichselement (Scamillus) auf der geneigten Oberfläche des Stylobats sorgt dafür, dass die Plinthe auf einer waagrechten Fläche aufliegt. Säulen können auch auf einem meist rechteckigen Sockel stehen. Eine erhöhter Sockel kommt oft bei Pilastern oder Kolossalordnungen zum Einsatz, wenn die Säule in der vollen Größe zu wuchtig wirken würde. Schaft Der Schaft einer Säule kann monolithisch aus einem Teil gearbeitet sein, ist bei größeren Säulen aber meist aus mehreren so genannten Säulentrommeln zusammengesetzt. Fast überall werden Schaftformen eingesetzt, die sich nach oben verjüngen. Bei den klassischen Säulenordnungen ist eine leichte Wölbung des Schaftes üblich, so dass er auf etwa einem Drittel seiner Höhe den größten Umfang (Entasis) erreicht. Der einzige Schmuck des Schaftes ist in der dorischen, ionischen und korinthischen Ordnung die Kannelierung. Toskanische Säulenschäfte sind vollkommen schmucklos. Andere Stilrichtungen betreiben gerade am Schaft üppigste Dekoration. Säulen der byzantinischen, romanischen und gotischen Architektur, aber auch der deutschen Renaissance sind oft mit geometrischen oder organischen Ornamenten überzogen. Bei Pilastern gibt es oft keine Verjüngung nach oben. Häufig werden sie dadurch gegliedert, dass die Kannelierung erst auf einem Drittel der Schafthöhe beginnt. Kapitell

Zwischen Schaft und Gebälk liegt der Säulenkopf, das sogenannte Kapitell. Die antike Architektur kennt drei Grundformen des Kapitells: das dorische, ionische und korinthische Kapitell. Zwischen Kapitell und Schaft liegt der Säulenhals, meist durch eine Platte oder ein Plättchen gebildet, das zwischen den Bauteilen optisch vermittelt und mit Eierstab-Ornamenten verziert sein kann. Oberhalb des eigentliche Kapitells trennt eine quadratische, ornamental verzierte Platte, der Abakus, den Säulenkopf vom Gebälk. Wenn die Säule kein Gebälk trägt, sondern einen Bogen oder ein Gewölbe, kann auf dem Abakus ein weiteres, trapezförmig auskragendes Bauteil liegen, der Kämpfer. Er hat auch statische Funktion, weil er den Druck des Gewölbes auf die Mitte der Säule überleitet und so die Ecken des Kapitells schont. Die Proportionierung, Bauform und Ornamentierung von klassischen Säulen einschließlich des Gebälks wird Säulenordnung genannt. Nach diesen Ordnungen richteten sich vor allem in der Baukunst des Antiken Griechenlands und des Römischen Reiches Tempel und Repräsentationsbauten. Zunächst wurden zwei Säulenordnungen unterschieden, seit Vitruv drei Hauptordnungen und einige Nebenordnungen, die aus ihnen hervorgingen. Für die Geschichte der europäischen Architektur sind die klassischen Säulenordnungen prägend. In der Architekturgeschichte sind die Renaissance und der Klassizismus des 19. Jahrhunderts die wichtigsten Phasen, in denen die Architektur durch eine Rückkehr zum antiken Kanon erneuerte. Die dorische Ordnung ist die älteste der griechischen Säulenordnungen, entstanden im 7. Jahrhundert v. Chr. auf dem Peloponnes. Sie hat vergleichsweise gedrungene, sich nach oben deutlich verjüngende Säulen mit deutlicher Schwellung (Entasis) und meist 20 flachen, scharf aneinanderstoßenden Längsfurchen (Kanneluren) am Säulenschaft. Die Säule steht ohne Basis direkt auf dem Unterbau (Stylobat). Der Schaft trägt am oberen Ende mindestens eine waagerecht umlaufende Einkerbung und trägt ein dreigeteiltes Kapitell, bestehend aus dem unauffälligen, ebenfalls kannelierten Hals (Hypotrachelion), dem Echinus, einem wulstförmigen Kissen und dem Abakus, der abschließenden quadratischen Deckplatte, auf der das Gebälk ruht. Das Gebälk ist seinerseits im wesentlichen zweifach geteilt in Architrav oder Epistyl aus glatten Steinbalken und einen Fries, der mit Triglyphen (stilisierten Enden hölzerner Deckenbalken) und Metopen (medaillonförmigen Reliefs) verziert ist. Darüber liegt der Giebel mit dem Tympanon, dem Giebeldreieck.

Klassische Kapitelle Die ionische Ordnung hat schlankere Säulen, die sich nur leicht verjüngen. Die 20 bis 24 von Stegen getrennten Kanneluren sind tiefer und enden kurz vor Säulenfuß und -kopf in einer Rundung. Sie stehen auf einer Basis, bestehend aus der Plinthe, einer quadratischen Bodenplatte, und einer Folge von waagerechten Wulsten und Holkehlen (Tori und Trochili). Das Kapitell ist komplexer als das dorische: Der Echinus ist zierlicher und als Eierstab gebildet, darunter liegt noch ein schmaler Perlstab. Oberhalb des Echinus liegt das typische Pulvinium mit seitlichen Voluten, ein Polster, das seitlich zu Schnecken eingerollt ist. Der Abakus ist flach und kleiner als das Pulvinium. Das Gebälk ist zweigeteilt in den Epistyl mit drei leicht vorkragenden Stufen (Fasciae) und ein Gesims mit Zahnschnitt oder einen Fries mit Reliefs. Die korinthische Ordnung ist eine hellenistische Ableitung aus der ionischen Ordnung. Die Säulen sind noch schlanker und höher, unter den floralen Voluten des Kapitells befindet sich zusätzlich ein Kranz von Akanthus-Blättern. (Das römische Kompositkapitell ist noch reicher verziert und hat größere Voluten.) Das Gebälk ist dreigeteilt in Epistyl, Relieffries und Zahnschnitt. Die toskanische Ordnung ist eine etruskische Variante der dorischen Ordnung mit meist unkanneliertem Säulenschaft und einer Basis. Das Gebälk war anfangs aus Holz und nicht aus Stein. Als Kompositordnung bezeichnet man sowohl die korinthische Ordnung bei Verwendung des Kompositkapitells (eine Kombination aus korinthischem und ionischem Kapitell) als auch auch eine Fassadengestaltung dreistöckiger Gebäude mit vorgeblendeten Säulen, Halbsäulen oder Pilastern, die im Erdgeschoss der dorischen, im ersten Stock der ionischen und im zweiten Stock der korithischen Ordnung folgt. Dieses Fassadenprogramm wurde in der römischen Architektur entwickelt und in der italienischen Renaissance wieder aufgegriffen. Von "http://de.wikipedia.org/"

|

<@=@=@> |

|||||||||||||||||